一个爱情故事?---不,是一面镜子!

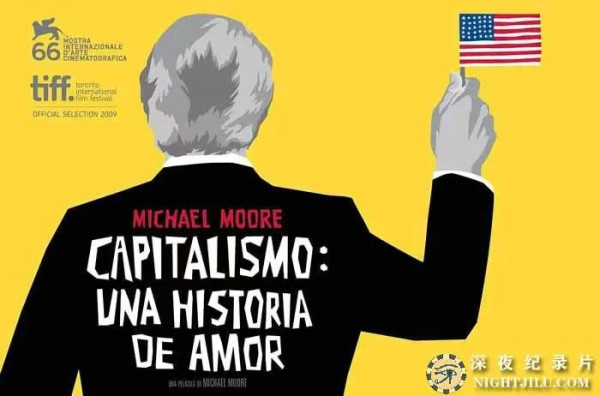

2009年,金融危机的阴影尚未褪去,美国导演迈克尔·摩尔推出纪录片《资本主义:一个爱情故事》。与他以往的作品相似,这部片子延续了摩尔一贯的批判立场,却选择用一种更冷静、更讽刺的方式切入主题。他没有直接控诉系统,而是打出一个颇具反讽意味的标题——“一个爱情故事”。

影片以美国社会为背景,穿梭于家庭破产、企业裁员、住房被强制拍卖等真实案例之间。摩尔通过一系列看似琐碎但高度具象的社会切片,描绘出一个资本主义“盛世”背后的另一面——即便在经济增长、科技发展、市场活跃的表象下,普通人仍在承受医疗负担、教育债务与失业恐慌,似乎始终无法真正享有那份所谓的“繁荣”。

在片中,曾有一位被银行夺走房屋的老人平静地说:“我以为这辈子可以安稳退休,结果却在晚年重新尝试打工。”也有年轻人因背负沉重学贷,不得不在十几岁就接受“信用破产”的现实。这些画面不动声色,却直指资本主义系统下“繁荣”叙事的吊诡之处:它似乎总是向所有人承诺美好生活,但最终兑现的,却永远只是少数人的成功故事。

这样的“盛世”,究竟属于谁?它是否真的覆盖了整个社会?从马克思主义的视角出发,所谓“盛世”必须具体地分析其物质基础与阶级分布。若生产资料仍牢牢掌握在少数人手中,若社会结构的基本矛盾——劳动与资本、被压迫与压迫者——并未改变,那么无论数据多么华丽、宣传多么响亮,那种“盛世”也不过是一种被意识形态包装过的权力景观罢了。

在摩尔镜头下,那些失去住房的中产、因工伤致残却得不到赔偿的工人、为了维持生计而被迫签下掠夺性借贷协议的普通家庭,共同组成了一幅资本主义社会结构的底层图景。它与主流媒体所宣传的“全民富裕”“中产社会”“美国梦”形成了鲜明的反差。这种反差并非偶然,而是系统性的必然结果。

马克思主义的基本出发点,是对社会经济结构的阶级划分。在资本主义社会中,劳动者并不拥有生产资料。他们被迫将自己的劳动力出售给资本家,在市场中换取维持生存的工资。而资本家则通过对劳动过程的组织与控制,榨取劳动者所创造的剩余价值,从而获得利润的不断积累。

摩尔所展示的社会现实,正是这一基本关系的延伸:危机发生时,劳动者成为牺牲品,资本则获得保护;经济增长时,劳动者仅能分享微薄收益,资本却吞噬了主要成果。这种结构性的偏斜,使得即使在所谓的“经济繁荣”时期,依旧有大批劳动者无所依靠、陷入债务、缺乏基本保障。

更深层的问题在于,“盛世”不仅是一个经济事实,更是一个意识形态建构。在资本主义社会中,媒体、教育、法律、政治共同构成了上层建筑,它们以“普世价值”“自由市场”“个人奋斗”之名,将现实的不平等粉饰为“机会不均”,将系统性的剥削遮蔽为个体选择的结果。于是,一部分人即使生活困顿,仍被灌输一种观念:问题不在系统,而在自己不够努力;不是结构不公,而是“时代给了你机会,你没有抓住”。

盛世的叙述,如果不区分阶级,就无法揭示本质。谁在这个“盛世”中获利?谁被牺牲?谁被遗忘?如果不回答这些问题,“盛世”就只能成为统治阶级自我庆祝的幻象。

影片中那些面容疲惫的人,那些明知系统不公却无法离场的工人,他们的沉默与忍耐,正是支撑起这场盛世表演的沉重背景。而这场“爱情故事”的主角,从始至终不是人民,而是资本本身。它既制造苦难,又用苦难包装成希望;它在危机中收割,又在危机后讲述“我们共同度过”的温情叙事。

正因如此,摩尔用“爱情故事”作比,是一种别具深意的讽刺。在传统叙事中,爱情代表着真诚、牺牲与圆满,而他所展现的这场“爱情”,却建立在一方无止境索取、另一方被动忍受之上。这不是对等的亲密关系,而是披着温情面纱的掠夺结构。系统不再是工具性的中立载体,而是一个拥有自身意志、不断向下索取价值的怪物,它要求每一位参与者无条件投入,却从不真正回应他们的诉求。

这与当下全球范围内广泛存在的一种“系统幻觉”密切相关。许多普通人早已觉察到生活的沉重,却仍不愿质疑这个运转的系统本身。因为质疑系统,就意味着要质疑自己所接受的教育、所奋斗的方向、甚至所信奉的道德与逻辑。于是,大多数人宁可将失败归咎于命运、懒惰,甚至“竞争不过别人”,也不愿承认这是一场注定失败的赛局——而他们,从一开始就被排除在胜利的可能性之外。

资本主义之所以顽固,除了它的经济基础坚固外,还因为它在人们头脑中构筑了一整套话语系统与情感逻辑。它不只是压迫人的物质生活,更操控着人的认知与愿望。它鼓励人们相信“换一份工作就好了”“只要加倍努力就能成功”,却不告诉你为什么三份工作也无法偿还债务,为什么每一次跳槽都只是在换一种被剥削的方式。摩尔的电影,就是要把这些“看似正常”的现象重新置于质疑之中,把那些麻木了的生活重新唤醒为问题。

而当这一系统在全球蔓延,问题便不再局限于美国。东南亚的廉价劳工、拉美的债务陷阱、非洲的资源掠夺,乃至许多发展中国家被迫接纳“自由市场”换取贷款与投资,它们不过是这一系统的外延,是真实存在的“全球底层”。摩尔对美国现实的揭示,也间接呈现了资本全球化的残酷逻辑:财富被一极集中,贫困在全球泛滥;少数人的“梦想”,是以多数人的“噩梦”为代价实现的。

更具讽刺意味的是,许多国家也开始复制这种模式,把它视为“现代化”的标准路径。他们向往盛世,却不问这盛世的代价;他们模仿自由,却不辨这自由是否属于大多数人。在复制的过程中,那些原本存在的集体主义、互助精神、社区伦理,也被一步步瓦解,取而代之的是对“个人成功”的疯狂追逐与对失败者的羞辱。

在这个全球化的资本主义系统中,真正的“盛世”是少数人依赖压迫、剥削和不平等分配积累起来的财富。而这种财富的积累并不是一个自然的过程,而是被有意设计、固化的结构性偏差。正如《资本主义:一个爱情故事》所展示的,美国的“繁荣”并非普惠大众,而是通过大规模的债务循环、消费主义诱导以及对资源的不断榨取,保持了资本集中度的不断提高。这个模式通过复杂的金融化手段、全球化贸易和跨国公司联合形成了强大的利益链条,使得资本的力量更加难以撼动,普通民众则被锁定在更低的社会阶层之中,永远难以突破阶级的壁垒。

然而,这种财富的不平等积累并非一成不变的,它的稳定性依赖于极为精巧的意识形态支撑。通过大众传媒、教育系统以及政治宣传,资本主义将这种不平等和剥削伪装成“机会平等”和“个人奋斗”的价值观。人们在享受消费文化的同时,却未曾察觉到背后更深层的结构性问题。正如摩尔所揭示的,个体的失败并非单纯的个人原因,而是由一个制度性的、系统性的经济结构所决定。

资本通过广告和舆论的宣传,让个体相信“如果你不成功,那就是因为你不够努力”,这转移了人们对社会本质的关注,让他们将痛苦归咎于自己的“努力不够”而非更深层次的社会不公。

资本主义的“盛世”背后,是一群全球精英阶层在庞大的财富体系下继续扩大自己的利益,而大多数普通人则被束缚在日益艰难的生存压力中。这是一个在表面光鲜亮丽的背后,暗藏着贫困与不公的世界。即使在经济繁荣时期,民众的生活并没有得到真正的改善;即便市场活跃,科技进步,普通人的生活水平依然没有显著提高,反而在债务、教育、医疗等方面的负担越来越重,阶级固化愈加严重。

马克思主义认为,资本主义社会的本质是阶级矛盾和阶级剥削的不可调和性。而这种矛盾正是资本主义社会存在和运作的基础。资本家通过对劳动力的剥削和剩余价值的提取,得以维持其强大的经济权力。而在这一过程中,劳动者始终处于被剥削的位置。正如摩尔在片中所揭示的,资本主义所带来的“繁荣”不过是一种表面的幻象,它让一些人坐享其成,而让大多数人陷入贫困和无望。

这一点,恰恰也揭示了资本主义的深刻危机。无论是在过去的金融危机,还是未来可能爆发的社会动荡,资本主义的系统性不公都将不断加剧社会的不满与冲突。而当普通民众终于觉醒,质疑这一系统时,资本主义的光环便会迅速褪去,剩下的只有无尽的剥削和压迫。

最终,电影中的“盛世”就像是一个虚伪的美梦,它掩盖了背后无数破碎的家庭、腐败的金融系统和遭遇暴力剥削的普通人。而这些问题,正是资本主义系统性不公的直接体现。

直到这些深层次的矛盾得到根本解决之前,所谓的“盛世”将永远只能是少数人享有的虚幻美好,它无法真正为广泛的人民大众带来幸福和繁荣。是少数人成功的喜剧,而大多数人依然只能是永远追逐不到的悲剧。

微信扫一扫,为民族复兴网助力!

微信扫一扫,进入读者交流群