张宏良:七七事变和近代以来所有外敌入侵一样是国耻而不是国难

今天是2025年7月7日,七七事变88周年。七七事变和近代以来所有西方列强入侵一样,给中国人民留下的都是屈辱,与其说是国难不如说是国耻。七七事变作为中日战争的全面爆发,原本应该爆发在国境线上,可是1937年中日两国战争全面爆发,却是爆发在明清两代的首都北京卢沟桥,而不是像其他国家那样战争都是爆发在边境线上。为什么会这样,就是国民党蒋介石妥协投降的结果,1931年九一八事变国民党蒋介石拱手将东北送给日本,1935年7月6日又签署《何梅协定》一枪不放将华北拱手送给日本,从而导致日本发动了全面侵华战争。

为什么国民党蒋介石要接连将中国东北和华北拱手送给日本?原因很简单,就是蒋介石所讲的“攘外必先安内”,先集中力量消灭红军这个中国最核心的抗战力量,同时征服各地军阀武装,实现国内的安全稳定,然后再对付日本入侵问题,为此不惜对日本作出无底线妥协,妥协程度超过了晚清政府。1894年中日甲午战争至少还是在中日之间的海上爆发的,而不是在内地北京首都爆发的,只有在国民党蒋介石时期的日军侵华战争,是在中国北京爆发的,而不是在中国边界线爆发的。无论是二战时期还是世界历史上,一个国家在遭到侵略者连续入侵并丧失大片土地的情况下,不仅不对外进行抗战,反而集中力量镇压国内民众的革命造反,并且对本国人民实行三光政策的大屠杀(此前台湾领导人蔡英文为了打击国民党专门公布了国民党时期的大批史料,其中最引人注目的就是蒋介石亲笔起草和签署的对苏区施行三光政策的大屠杀手令)的情况,不能说绝无仅有,至少也是十分罕见。这就是中日两国全面战争不是在边境爆发而是在中国北京爆发的主要原因。

那么为什么国民党蒋介石要把抵抗日军侵略看作是次要矛盾,而把消灭国内红军,镇压要求土地改革的国内农民看作是主要矛盾,坚持“攘外必先安内”政策,坚持先消灭红军和镇压国内土地改革浪潮,然后再抵抗日军侵略?这就与宋朝以来中国历代亡朝亡国的统治集团一样,他们的阶级利益和外来侵略者的阶级利益虽然有矛盾,但是天下剥削阶级是一家,就像天下穷人是一家一样,他们的根本利益是一致的,在侵略者和老百姓的2选1问题上,他们永远会选择把土地和江山丢给侵略者,也绝不丢给国内老百姓,绝不丢给代表人民利益的抗战力量,就像慈禧太后说的那样,江山宁可丢给洋人,也绝不丢给奴才,丢给洋人还可以做一个儿皇帝,而丢给奴才连性命都保不住。所以宋朝以来中国历代统治集团,都是宁可把江山丢给侵略者,也绝不丢给老百姓。不仅绝不会丢给老百姓,而且只要出现老百姓造反,马上就会不惜任何代价地联合侵略者共同镇压国内抗战力量。满清政府联合西方列强共同镇压太平天国和义和团,国民党蒋介石和日军全都把共产党及其抗日武装力量看作是主要敌人,就是典型例证。中国老百姓正是因为看清了这一点,看清了国民党蒋介石统治的国家从来不把老百姓当人看,而是平时把老百姓看作牛马,战时把老百姓当作炮灰,所以才会袖手旁观,放弃抗战,山东4个日本兵就能赶着几万中国老百姓跑反,河南黄泛区的中国老百姓干脆帮着日军满山遍野抓国民党兵,被强行送上战场的军人老百姓,则直接投靠日军当伪军,由此而造成了抗战时期中国伪军数量超过日军两倍的荒唐丑陋现象。

总之,从上千年前北宋灭亡的靖康之耻到民国时期的七七事变,国民党蒋介石把中国历史上总是被动挨打的屈辱历史及其原因展示得淋漓尽致,这就是国家在平时抛弃民众,民众在战时就会抛弃国家;国家在平时用武力镇压民众,民众在战时就会接受敌军。这不是老百姓的国民性决定的,更不是中国老百姓特有的国民性,而是国家对老百姓的态度决定的。伟大的共产主义战士邱少云烈士就是典型,他被抓壮丁在国民党军队里枪一响就跑,可是成为解放军战士后,在抗美援朝战场上为保护全军不暴露目标,趴在草丛中被活活烧死而一动不动,那种超越生理极限的伟大意志品质可以说是惊天地而泣鬼神,这就是两个不同国家赋予同一个国民的两种截然相反的不同精神。旧中国把邱少云这样的穷人变成牲口,把富人变成野兽,没有民众愿意保卫这样的国家;新中国人人平等,国家把民众视为儿女,民众把国家视为母亲,每一个国民身上都闪耀着人性的光辉,莫说是邱少云这样翻身做主的穷人会变成尧舜和战神,包括末代皇帝溥仪1964年拿到选民证时都不禁激动得嚎啕大哭,庆幸自己终于获得了人的新生,第1次感受到了真正属于人的幸福。

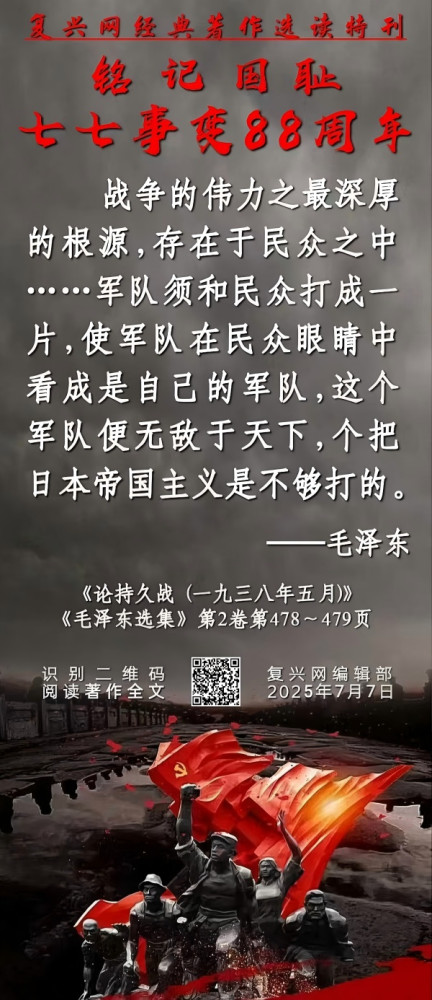

毛主席正是从鲁迅所揭示的国民性背后看到了人民的伟大力量,才在《论持久战》中指出,“战争的伟力之最深厚的根源存在于民众之中”,只要让军队和人民打成一片,“这个军队便无敌于天下,个把日本帝国主义是不够打的”。果然如此,我们不仅打败了日本侵略者,还在抗美援朝中打败了世界几十个最强大国家组成的帝国主义联军,一战洗刷了中华民族的百年耻辱,证明了只有民众才是决定战争胜负的根本因素。

2025年7月7日

张宏良微信号:zhanghongliang106

微信扫一扫,为民族复兴网助力!

微信扫一扫,进入读者交流群