仗义自豪气,亏心是文痞——读《感悟浩然》的感悟

最近,笔者偶然在某二手书网站买到一本《感悟浩然》(大众文艺出版社西元2010.10出版)。该书由五十几篇短文汇集而成,编为三辑:第一辑,是作者对西元1977年开始甚嚣尘上的“批判”(攻击、毁谤)浩然及其文学作品之言论的辩驳;第二辑,正面回忆作者与浩然的交往,书写作者对浩然逝世的悼念,以及作者亲见、亲历的浩然最后年月里的一些事;第三辑,主要记述有关浩然的一些轶事、一些考证、一些感想。

笔者用一天时间读完这本书,了解到西元1977年之后浩然的一些遭际和他的忍辱负重,加深了对浩然及其文学巨著《金光大道》、《艳阳天》、《苍生》的理解,也看到一些“著名作家、文人”的可耻与冷酷。良多感悟,概括来说就是四句话:仗义自豪气,亏心是文痞;文章千古事,褒贬在立场。

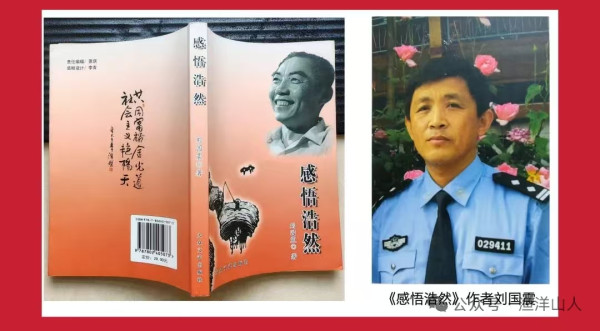

仗义自豪气,这是对该书作者刘国震的印象。作者在书中没有专门自我介绍,从一些文章的只言片语可知,他在西元1999年第一次“站出来”撰写发表《也为浩然说几句话》一文时,是一名部队基层干部,后来应该是转业到了公安部门工作,虽然也有“河北省作家协会会员”等几个文学团体会员的身份,但看来仍然是属于当今“主流”圈子之外的业余作家。在“主流”文化界以贬斥、污谤浩然及其文学作品为“政治正确”的大环境下,作者能够公开站出来为浩然说公道话,能够不避周围某种猜忌去拜访浩然并与他结为忘年交,能够毫无利益考虑地在网络论坛上正确评说浩然、宣介浩然,实在是难能可贵,非正直豪气者不能为。

书中《哀思绵绵送浩然》一文(见《感悟浩然》第136页)写到西元2008年2月28日的浩然遗体告别仪式上,有许多浩然曾工作生活过的村镇的农民乡亲、浩然热心帮助扶持过的文学青年,以及与浩然素不相识的读者,自发赶来悼念,写下大量发自肺腑的挽联、悼诗和怀念留言。这些历史记录,读之令人感动。那些在“主流文化界”之外的广大普通、正直的人民群众,用自己的行动,与《感悟浩然》的作者刘国震一样,为那位真正的人民作家浩然仗义执言——他们所“仗”的“义”,当然不是哥们义气、圈子私义,而是人类文明正义,是新中国曾经呈现给人民的、浩然曾经倾心倾情书写的社会主义(大同)大义。

最是仗义自豪气。

书中概略、克制地披露了从西元1977年开始,一些“文化界人士”对浩然及其《西沙儿女》、《金光大道》、《艳阳天》等小说的政治性毁谤和精神性折磨。作者为忠厚诚实的浩然抱不平,对其中尤为恶劣的几个文人的言论进行了驳斥,读者们借此能够大致领略那些人的嘴脸。

例如,大约是西元1979年,北京市文联一位领导阻止外国记者见浩然,竟然说:“浩然出身农民,连字都不识,他会写什么呀?……他的小说都是雇人写的,署上他的名字就是了。”(见《感悟浩然》第207页《浩然戒烟》)这位文联领导当然不会对归属北京市文联的专业作家浩然无知到如此地步,这么公开扯谎,恐怕只能说其内心嫉恨阴险至极。

再例如,那个广东著名文化官员于某,在西元1977年“揭发批判四人帮”高潮中“独具慧眼”,率先在《广东文艺》杂志上发起把浩然牵扯到“四人帮”的政治批判,并且连篇累牍、劲头十足,过后竟腆然接受(授意?)某《作家辞典》虚构他的批判浩然小说《西沙儿女》的文章发表于“四人帮横行时”的谎言,颇有靠践踏老实人捞取政治资本的嫌疑。(见《感悟浩然》第211页《见过如此欺世盗名的吗?》)

还有那位曾以“手抄本小说”名噪一时的笔者老家湘省的文化高官张某,浩然去世后没几天就在网上轻佻放言“浩然死了”、“此人不值得一提”云云(见《感悟浩然》第33页《追到黄泉骂不休》),其言语之尖酸刻薄、追骂到黄泉之不依不饶,与他运笔赞美富家子女“苏冠兰、丁洁琼”(《第二次握手》里的人物)时的温情脉脉相比,判若两人,着实可怕。

至于那位参与批判浩然活动最为“勤奋”的复旦大学“教授”、“文学评论家”陈某和,居然堂而皇之地制造出小说《金光大道》主人公高大泉的“前列腺问题”(其意指《金光大道》中没有写主人公“上床的事”,也就是没有描写“性事”),得意洋洋写文大肆讥讽嘲弄(见《感悟浩然》第39页《当文学评论盯紧了“前列腺”》),显然,在他的“文学评论”中,表现“前列腺问题”(性事)是最重要的“标准”——当然不止是此人,从三四十年来大篇幅展示“前列腺问题”的《废都》、《白鹿原》和得到西人“文学奖”奖赏的莫言的一系列“小说”被大肆吹捧的状况可知,“主流”文学界不少人也是沉溺于文学作品“前列腺标准”的。众所周知,在新中国前三十年,这样的“前列腺文学作品”是被列为黄色、淫秽、下流的,津津乐道“前列腺问题”者则当然是流氓。

从书中引述的上列文人批判浩然及其小说的文句可知,他们对《金光大道》、《艳阳天》读得很少,有些人甚至根本没有读过,他们的批判依据要么是来自以讹传讹的说法,要么就是捏造虚构靶子。如此行径,作为文人当然应该都明白属于亏心之事;而应该明知亏心却又乐此不疲地去干,这样的文人算什么?似乎只能说是文痞了。

据说,浩然生前曾遗憾自己的长篇小说《苍生》“与茅盾文学奖擦肩而过”(见《感悟浩然》第16页《应重新审视与评价〈金光大道〉》)。西元1988年3月由北京十月文艺出版社首版的长篇小说《苍生》,是浩然在《金光大道》、《艳阳天》之外又一部伟大的作品,其故事跌宕感人,人物鲜活生动,社会主义情结隐现,而尤其以文学笔法较早地提出了“新时代”的农村问题(西元1992年江泽民在某个座谈会上第一次明确使用“三农问题”的提法),显示出小说的思想深度。可以说,《苍生》是“改开”四十多年来真正的最优秀的长篇小说之一。这部小说曾被推举参加茅盾文学奖评奖,有人披露当时“评委们都认为《苍生》写得好,但最终这项大奖却未授予《苍生》,理由是作家在《苍生》中流露出对改革的不理解”。(见《感悟浩然》第90页《他说的,我完全赞同》)对此,笔者以为这不是浩然的遗憾,而是茅盾文学奖的遗憾。

《苍生》未获茅盾文学奖,与《金光大道》、《艳阳天》及其作者浩然“改开”以来被长期“批判”(围攻),都不是文学问题,而是政治立场所致。正如《感悟浩然》作者刘国震坦言的:“《金光大道》所揭示的中国应该走什么道路的问题,所表现的社会主义与资本主义两条路线的斗争,现在仍然存在,是关乎党和国家前途命运的问题。这正是这部作品的现实意义所在。围绕这部作品产生的种种争论,实质上是一种主义之争、信仰之争、政见之争,其中也包含了艺术理念之争。”(见《感悟浩然》第194页《读小人书,想大问题》)而早在西元1999年,老作家管桦在给中共北京市委领导的信中就已经指出:“批浩然表面是对作品,实际是对解放以后共产党领导农民走集体致富道路的否定”。(见《感悟浩然》第209页《管桦为浩然仗义执言》)所以,文章千古事,褒贬在立场。否定了社会主义思想的文学(文艺、文化)界,当然不能待见塑造社会主义英雄的《金光大道》、《艳阳天》及其作者浩然。

由此,笔者对毛泽东主席当年重视文化艺术领域的动向,支持或推动某些文艺批判的作法,有了新的理解和领悟……

微信扫一扫,为民族复兴网助力!

微信扫一扫,进入读者交流群