革命母亲葛健豪:致力妇女解放,培育出四位中央委员

前不久,CCTV‑8“晚间经典剧场”播出了一部名为《春晖》的电视剧:一位裹足少女到革命母亲的壮丽人生,从湖南双峰的石库门老屋出发,辗转于上海的喧嚣街头、法国的冰雪邮轮,再回到武汉的血雨腥风。

导演万盛华与编剧赵瑞泰并未把观众急速抛入战争场面,而是用一系列看似静谧的生活细节,将革命激情暗暗点燃:一堂女子学堂里“妇女解放”四字的绣花,一幕巴黎冬夜赤足踏雪的血痕,一盏煤油灯下母亲缄默的叹息。正是在这些布满尘土与温度的瞬间,家国命运与个体信仰相互映照,让观众在呼吸之间亲历那段被岁月打磨得滚热的信念。

故事的叙事像一条静默的河流,自双峰山野蜿蜒入城,又渡洋至欧洲,再涌回长江之畔。她在故乡顶住流言——“荷叶镇的奇耻大辱”——用女子学堂撬动世俗偏见;她在上海灯红酒绿中隐秘走访情报网,用旗袍店的霓虹掩护地下工作;她在法国缝补衣衫换取生计,却以裹足的足迹丈量了思想的自由边界;她在子女相继牺牲的噩耗中,以母性的柔情朝向革命的火炬抬头。情节的每一次转折都非为戏剧冲突而生,而是在不断撞击的信念与柔软中,让观众感受到信仰的重量——它无法被轰鸣的枪炮替代,却在无声处挣扎至炽烈。

刘威葳将葛健豪的心路雕刻得细致入微。她手握绣花针为《新青年》绣下“妇女解放”的枕套时,眼底燃着的既是理想的火苗,也是对传统枷锁的无声嘲讽;当她面对法国警官,裹足赤脚却昂首阔步时,观众仿佛能听见血液沿着脉膊翻滚;当她在江汉关钟楼下为向警予缝合伤口、为家仆轻声安慰时,那落在指尖的每一滴鲜血,都让母性与革命信念产生了撕裂又融合的张力。青年演员们在她身旁共同摇曳:张陆饰演的蔡和森,用坚定的语调和沉默的凝视,成为母亲信念的投影;张璇饰演的向警予,将热血与爱恋交织于每一次枪火前的凝眸;侯京健饰演的毛泽东,则在几次简短的对话中,让人感受到大时代下的苦难与希望并存。

艺术设计上,《春晖》追求的并非单纯的还原,而是在真假之间寻求气息的共鸣。道具组实地访寻三代船工后人,复刻出裹着桐油香气的“博尔多斯号”,让观众在镜头拉近时,看到木甲板上的龟裂,更仿佛能嗅到甲板上残存的盐雾。江汉路上动用两千余名群众演员重现“反帝大游行”,镜头疾速掠过人群,扬起尘土和旗帜的飘扬,观众仿佛亲临那一刻的欢呼与怒号。配乐则在湘音民谣与时代交响中往复,将个人小情小爱与民族大义一一融汇。裹足布、绣花针、煤油灯在画面中反复出现,成为剧中人物与观众共同触摸的信念符号。

然而,《春晖》最深刻之处,并不在于这些恢弘的制作,而在于它如何让一个古老的“母亲”形象焕发出时代的丰厚意味。母性在这里既是一种柔软的情感,更是一种不屈的力量:她用裹足的脚步丈量真理,用日常的细节承载着钢铁般的信仰,用母亲的体温温暖了那些驰骋在刀尖上的子女。正是这种对“母性革命”的双重解读,让红色记忆在荧幕上不再是单向的历史回放,而成为与当下观众对话的灵魂火炬。

望着葛健豪的身影在深山古屋中渐行渐远,我们不禁思索:真正的革命,从不是轰轰烈烈的武装冲锋,而是一次次隐秘又坚决的信念抉择;真正的时代史诗,也不只属于高亢的口号与震天的炮火,而存在于那些在黑暗中仍在灯下缝针的手中、在雪夜中仍在赤忱前行的足迹里。观众看见了母亲将柔情打磨为信仰的轮廓,寻得了自己的立足与方向。

在笔者看来,唯一美中不足的是《春晖》这部优秀剧作尽管反响不错,但仍没有达到应有的关注度。这部拥有史诗潜力的剧集因为播出前的零宣发、排片在晚上九点半这个比较晚的时间段,使得其市场热度未能得到充分转化。这是“好故事”与“被看见”之间鸿沟的一次鲜明例证,凸显了当代剧集成功需内容与运营的双轮驱动。在当下市场,优质内容仅是基石,精准的宣发触达更是不可或缺。

随着大结局的完满收官,《春晖》却并未真正落幕——它用一位母亲的柔情与刚毅,将个人家史镶嵌进民族大义的画卷,让每一滴血与雪交融的足迹都烙印着家国的信念。当我们在和平年代审视这段尘封的岁月,不仅是在缅怀先烈的牺牲,更是在承接那份跨越百年的责任:用平凡的岗位托举伟大的理想,用日常的点滴践行不屈的信仰。只有把温柔和坚韧都交给这片热土,才能让春晖永照中华。愿这部剧中的精神火炬,照亮我们脚下的路,也激励每一个平凡身影,都能在新时代的征程中,执灯前行,不负山河。

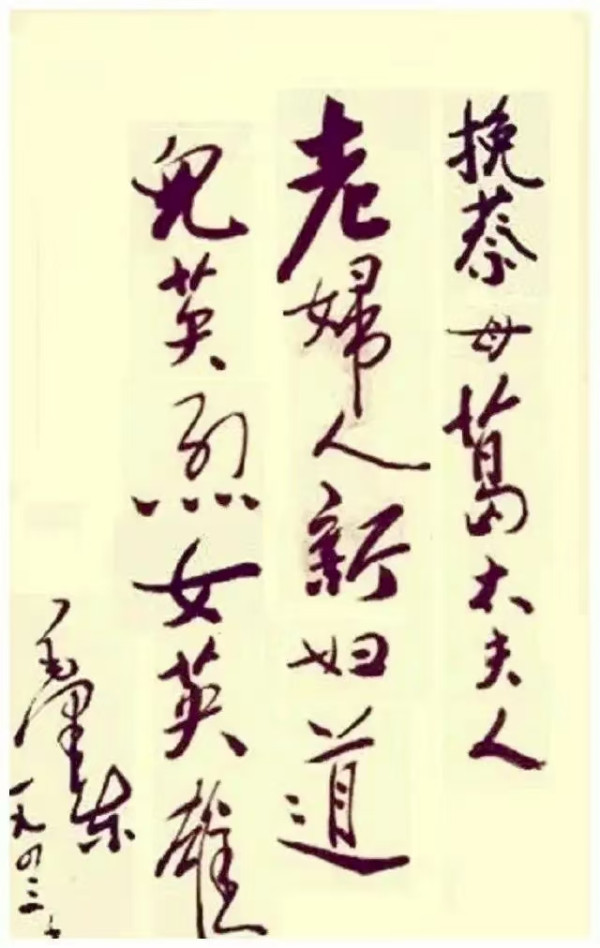

1943年3月6日,葛健豪在老家去世,远在陕北的毛主席得知消息后亲赋挽联:老妇人,新妇道;儿英烈,女英雄。

微信扫一扫,为民族复兴网助力!

微信扫一扫,进入读者交流群