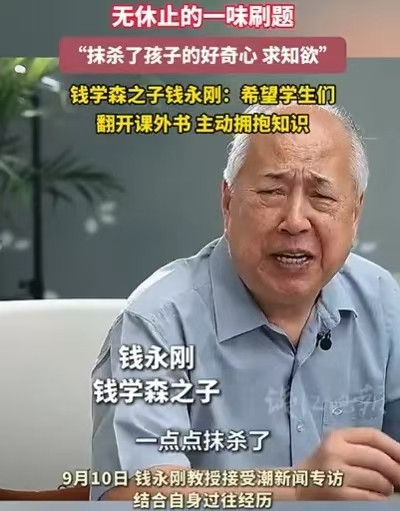

子午:钱学森之子疾呼:刷题抹杀孩子求知欲

9月10日,钱学森之子钱永刚接受媒体采访,结合自身过往经历为学生送上了深切的寄语。

钱永刚教授指出,无休止的一味刷题把孩子们与生俱来的好奇心、求知欲一点点抹杀了……钱教授对这样的现状感到担忧:失去探索热情的年轻人,未来又能拥有怎样的发展?钱教授希望尽快扭转这种无休止刷题,提倡孩子们用有限的空闲多看点课外书。

作为两个孩子的家长,笔者对钱永刚教授的这段话深表认同。钱永刚教授的忧虑,绝非一家之言,而是道出了无数教育工作者、家长和学生的共同心声。

2025年的成都中考,有8445人考到了600分以上(满分710分),简直可以用“惨烈”来形容;近年来的北京市中考,同样出现了众多考生无限接近满分的状况。

以前的分数段分布是纺锤体,而现在的分数段分布却越来越偏向倒金字塔结构。越来越多的学生趋近高分数段,这完全不是“试题变简单了”可以解释的,笔者看过近几年的中高考试卷,相比笔者的学生时代,试题难度是大幅提升了。高分离不开大量的“刷题”,熟悉各种题型(怪题、偏题),充分掌握考试技巧。

然而,“刷题”本质上是一种低水平的重复劳动,它训练的是记忆力和熟练度,而非理解力和创造力。它通过题海战术,让学生熟悉所有可能出现的题型和解题套路,从而在考试中取得高分。

“刷题”扼杀了好奇心。学生不再问“为什么”,只关心“怎么做”;不再对知识本身感兴趣,只关心它是否是考点。

“刷题”摧毁了创造力。标准答案至高无上,任何偏离“解题规范”的、富有想象力的尝试都可能被判定为错误。久而久之,学生变得不敢想、不会想。

“刷题”导致知识碎片化:学生记住的是解题技巧,而非学科内部以及学科之间融会贯通的知识体系。

大女儿今年上初一,每天早上7点到校,晚上8点才下晚自习,有时候还得回来写作业,去除洗漱的时间,每天能够睡几个小时可想而知。相比她的同学,她已经算是幸运的了,因为我没有给她报任何的学科培训班。她的那些同学一到周末还得上各种培训班,已经提前开始了刷题训练。

这样的教育模式,使得学生长期处于高度竞争和焦虑的环境中,害怕失败,害怕让父母老师失望,产生了极大的精神压力。中科院心理研究所《中国国民心理健康发展报告(2021)》显示,青少年抑郁风险检出率为24.6%,其中高中阶段达到30%以上,显著高于国际平均水平。

这几年国家大力推行所谓“双减”,但是效果如何大家有目共睹。“双减”政策限制了供给端(教培机构)和学校端的作业量,但只要高考指挥棒和唯分数论的评价体系不变,家长和学生对提分的需求端就永远不会消失。

相反,廉价、不规范的教培机构被取缔了,剩下的只有经济条件优越的家庭才能负担得起优质教培或一对一私教,这反而进一步加剧了教育结果的不公平。

我们的教育病了,这个大家都知道。然而,大家却被迫地陷入到了一种“零和博弈”的局面。

因为,教育的内卷不过是社会内卷的缩影和传导!

尽管“教育改变命运”变得越来越不可能,但社会上的优质工作岗位、上升通道、财富分配是相对稀缺的(这种稀缺正是由资本主义生产关系制造出来的),而学历仍旧被普遍视为争夺这些稀缺资源最核心、最公平的通道。

对于家长而言,别的孩子的成功就意味着我的孩子的失败。为了避免跌入下一个社会阶层,所有家庭都被迫投入这场教育军备竞赛,即使知道它有害,也不敢率先退出,陷入了经典的“囚徒困境”。

钱永刚教授的想法是好的,我们都希望“救救孩子”。然而,只要所有制不变革,财富分配的格局就得不到改变,社会内卷的局面也不会发生任何变化,教育内卷的格局也就无法根本改变。

微信扫一扫,为民族复兴网助力!

微信扫一扫,进入读者交流群