制度铸魂:人性、意识形态与社会风气的塑造之道

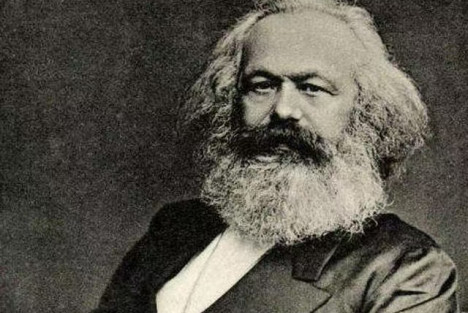

马克思主义唯物史观早已穿透历史迷雾,揭示出文明演进的核心密码:人是“一切社会关系的总和”,而社会制度作为社会关系的核心载体与规则体系,通过生产资料所有制的根本设定与价值立场的顶层建构,从本质上规定着人性的演化向度、意识形态的核心肌理与社会风气的精神底色。它如同一座隐形的熔炉,将个体生命、群体认知与时代风尚淬炼出与制度内核相契合的模样,其塑造力深刻体现在人类文明的每一个发展阶段。

一、制度定义生存逻辑,淬炼人性的善恶向度

人性本无先天定数,正如马克思在《1844年经济学哲学手稿》中所言,“人的本质不是单个人所固有的抽象物,在其现实性上,它是一切社会关系的总和”。制度通过划定利益分配的边界、设定生存竞争的规则,为个体行为提供根本导向——好的制度为向善者铺路,让利他与坚守获得正向反馈;坏的制度则为作恶者松绑,让自私与堕落成为生存捷径。亚当·斯密在《道德情操论》中亦提出“同情共感”理论,揭示人类天生具备超越私利的道德本能,而制度正是这种本能得以生长或窒息的土壤。

剥削制度以生产资料私有制为基石,其本质是少数人对多数人剩余劳动的无偿占有,这种制度逻辑必然导致人性的异化与扭曲。旧中国半殖民地半封建的社会形态中,封建地主阶级以“田租”“押租”“预租”三重枷锁垄断土地,高达50%-80%的地租与“驴打滚”式的高利贷,将亿万农民推向“一年忙到头,难保半仓谷”的绝境。史料记载,民国年间的华北农村,每到荒年便“饿殍遍野,卖儿鬻女者不绝于途”,陕西某县甚至出现“易子而食”的人间惨剧。在官僚资本与帝国主义控制的工厂中,“包身工”们被剥夺人身自由,在“拿摩温”的皮鞭下日夜劳作,青春与生命被折算成廉价的劳动力,正如夏衍在《包身工》中所刻画的:“她们是替带工赚钱的‘机器’,是被资本异化的‘非人’”。这种“生存优先于尊严”的制度环境,迫使人性中的善良、互助与悲悯让位于残酷的生存竞争——黑帮教唆孩童行乞、拐卖妇女成为常态,“典妻”这类践踏人伦的陋习竟在部分地区制度化,原本淳朴的个体为求自保不得不放弃道德底线。

现代资本主义制度延续了这一异化逻辑,资本逐利的铁律将人性异化为增殖工具。巴尔扎克在《人间喜剧》中以全景式笔触描绘了资本主义崛起时的人性沉沦:葛朗台为金钱异化为守财奴,拉斯蒂涅在巴黎名利场中抛弃良知,伏脱冷用“成功即一切”的信条腐蚀青年灵魂。马克思曾尖锐论断:“资本害怕没有利润或利润太少,就像自然界害怕真空一样。一旦有适当的利润,资本就胆大起来。如果有100%的利润,它就敢践踏一切人间法律;如果有300%的利润,它就敢犯任何罪行,甚至冒绞首的危险。”剥削制度下,人性在资本碾压与生存挤压中逐渐沉沦,这并非人性本恶,而是制度异化的必然结果。

社会主义制度以生产资料公有制为根基,彻底颠覆了“人剥削人”的生存逻辑,为人性光辉的绽放开辟了广阔天地。新中国成立后,土地改革在全国范围内轰轰烈烈展开,亿万无地、少地的农民分到了属于自己的土地,“耕者有其田”的千年梦想终成现实。山东长工李某,在旧社会因无力偿还地租而家破人亡,新社会里却成为土地的主人,他深耕细作、乐于助人,从“被侮辱、被损害的工具”蜕变为有尊严、有温度的劳动者——这正是经济独立赋予人格尊严的生动写照。农村互助组、初级社的建立,让农民在集体协作中实现“抱团取暖”,河南兰考农户自发组建抗旱队,山西西沟村村民携手开垦荒坡,展现出制度赋能下人性向善的自然流露。

在城市,公有制企业让工人从“机器的附庸”转变为工厂的主人,鞍钢的“职工代表大会”制度赋予工人参与管理的权利,催生了以王进喜为代表的主人翁精神,“宁肯少活二十年,拼命也要拿下大油田”的呐喊,彰显着劳动从“苦役”到“光荣事业”的本质转变。沈阳机床厂的技术工人自发成立攻关小组,上海沪东造船厂的工人熬夜赶制生产设备,无数劳动者以“厂兴我荣、厂衰我耻”的信念投身建设,印证着:当制度消除了剥削与压迫,搭建起公平正义的平台,人性中利他、坚韧、向善的本能便会被彻底激活。

二、制度锚定价值取向,建构意识形态的精神内核

意识形态作为社会的精神旗帜,始终是制度的“观念镜像”——经济基础决定上层建筑,制度通过建构“何为正当”“何为崇高”的价值共识,塑造着全民的认知范式、信仰体系与道德准则,进而影响整个社会的精神走向。托克维尔在《论美国的民主》中观察到,制度对价值的塑造往往渗透于日常,“基层政治参与培养了公民的‘正确理解的自利’,让个体利益与群体福祉产生化学反应”,这一洞见揭示了制度与意识形态的深层关联。

剥削制度的意识形态必然服务于少数剥削者的利益,其核心是为阶级压迫提供合法性辩护。旧中国的上层建筑中,“君权神授”“三纲五常”与“宿命论”思想交织,形成严密的精神枷锁。封建文人宣扬“劳心者治人,劳力者治于人”,将剥削制度包装为“天经地义”;地方乡绅鼓吹“贫困源于懒惰”,为地主阶级的残酷剥削寻找借口。这种意识形态让被剥削者安于现状,“认命”成为普遍的精神状态,正如鲁迅在《阿Q正传》中所批判的,底层民众在精神麻木中丧失了反抗的意识与勇气,将苦难归因于自身命运而非不公的制度。

现代资本主义社会则将这种意识形态包装为“个人自由”“拜金主义”与“普世价值”,其本质仍是为资本增殖服务。列宁曾尖锐指出:“资产阶级的意识形态学家们总是把资本主义制度说成是唯一可能的、永恒的制度,把资产阶级的利益说成是全人类的利益。”这种意识形态将个体利益与集体利益对立起来,让“人不为己,天诛地灭”成为潜规则,正如狄更斯在《双城记》中所描绘的,“这是最好的时代,也是最坏的时代”,财富积累的狂欢背后,是精神世界的空虚与信仰的崩塌。

社会主义制度的意识形态以集体主义与家国情怀为核心,实现了精神世界的根本革新。新中国成立后,扫盲运动在全国范围内展开,短短几年内帮助上亿工农群众摆脱文盲状态,打破了“天命奴隶”的认知枷锁,让“国家主人”的身份认同深入人心。《人民日报》1952年的报道显示,河北某农村的扫盲班学员在学习后,主动成立“生产互助组”,他们说:“以前以为穷是命,现在知道是旧社会的制度坏,我们要靠自己的双手建设新中国。”这种认知的觉醒,正是社会主义意识形态的力量所在。

“两弹一星”精神的铸就更彰显了社会主义意识形态的强大感召力。20世纪50至60年代,面对严峻的国际形势,无数科研工作者放弃国外优厚条件,隐姓埋名投身戈壁荒漠,用热血与智慧铸就国之重器。钱学森冲破重重阻挠归国,邓稼先在核试验场以身许国,郭永怀在飞机失事时用身体护住科研资料,他们“热爱祖国、无私奉献,自力更生、艰苦奋斗,大力协同、勇于登攀”的精神,将个人理想与民族命运紧密相连,成为集体主义意识形态的生动注脚。

上世纪六十年代,“向雷锋同志学习”成为社会风尚,工厂里师徒互助、农村里邻里相帮、街道上扶老携幼,集体主义精神渗透到社会生活的方方面面。雷锋在日记中写道:“我活着,只有一个目的,就是做一个对人民有用的人。”这种精神并非个例——草原英雄小姐妹为保护集体羊群与暴风雪搏斗,焦裕禄在兰考沙丘上种下成片泡桐,王进喜用身体搅拌泥浆堵住井喷,他们用行动诠释着“劳动光荣”“互助友爱”的价值共识,形成了“六亿神州尽舜尧”的精神风貌,印证了好的制度能为精神世界注入永恒的灵魂。

三、制度凝聚行为共识,塑造社会风气的精神底色

社会风气是制度与意识形态的外在呈现,是个体行为在制度激励与价值引领下形成的集体风尚。制度通过正向激励与逆向约束,划定行为的“可为”与“不可为”,进而塑造出整个社会的精神风貌——是清浊分明、向善向美,还是沉渣泛起、道德滑坡,皆与制度设计息息相关。涂尔干的社会整合理论指出,制度通过构建集体意识维系社会秩序,而社会风气正是集体意识的具象化表达。

剥削制度下的逆向激励机制,必然导致社会风气的败坏与沉沦。旧中国的制度设计让投机者得利、坚守者受挫:地主通过兼并土地暴富,官僚通过贪污腐败敛财,而辛勤劳作的农民与工人却食不果腹。这种不公的制度环境催生了畸形的社会风气:黑帮横行街头,拐卖、盗窃、抢劫成为常态;“典妻”“卖娼”等践踏人伦的现象在部分地区合法化,人性尊严被弃如敝屣;整个社会弥漫着绝望与堕落的气息,正如老舍在《茶馆》中所描绘的,“最可悲的不是贫穷,而是看不到希望”,正直善良者难以立足,投机钻营者大行其道。

现代资本主义社会延续了这一困境,资本逻辑的泛滥让社会风气日益败坏。恩格斯在《英国工人阶级状况》中详细记载了工业革命时期的社会乱象:工人被挤在阴暗潮湿的贫民窟,“每一个角落都塞满了人,病人和健康人睡在一间屋子里,睡在一张床上”,为了生存,盗窃、酗酒成为普遍现象,道德底线在生存压力下不断崩塌。原子化的社会结构让“他人即地狱”成为现实,邻居病死数日无人知晓,弱势群体自生自灭,冷漠与麻木成为社会风气的底色。更令人痛心的是,金钱至上的价值观渗透到社会生活的方方面面,互助友爱、无私奉献的精神逐渐式微,正如马克思所批判的,“资产阶级撕下了罩在家庭关系上的温情脉脉的面纱,把这种关系变成了纯粹的金钱关系”。

社会主义制度通过正向激励与集体主义架构,培育出健康向上的社会风气。新中国建立起紧密的社会组织网络,单位、公社、街道形成互助共同体,“他人的事就是我的事”成为普遍共识。在农村,“生产互助组”“人民公社”让农民抱团取暖,春耕时互帮互助,灾年时共渡难关;在城市,“街道居委会”成为连接邻里的纽带,调解矛盾、帮扶老弱,让集体温暖渗透到每个角落。北京的胡同里,居民自发组成治安巡逻队;上海的里弄中,志愿者轮流照顾孤寡老人,这种集体主义氛围让不良风气无处遁形,形成了“夜不闭户、路不拾遗”的良好风尚。

制度的正向激励机制更让向善向美成为社会潮流。劳动模范受尊崇、无私奉献被表彰,“比学赶超”成为时代风尚:鞍钢工人孟泰、兰考县委书记焦裕禄、掏粪工人时传祥、纺织女工赵梦桃,他们来自不同岗位,却都因无私奉献、爱岗敬业成为全民偶像。媒体的宣传报道、学校的教育引导、政府的表彰奖励,形成了全方位的激励体系,让“为人民服务”“为祖国奉献”成为每个公民的自觉追求。1959年庐山会议前后,全国掀起“增产节约”运动,工人主动提出降本增效方案,农民自愿上交余粮,这种全民同心的场景正是制度培育的集体主义精神的集中爆发,彰显了社会主义社会风气的凝聚力。

社会主义制度下,个人利益与集体利益、国家利益高度统一,这种利益共同体的建构让社会风气更具生命力。农民为丰收而欢腾,是因为丰收不仅关乎个人温饱,更关乎国家的粮食安全;工人为工厂的发展而拼搏,是因为工厂的繁荣与个人的幸福紧密相连;科研工作者为技术突破而攻关,是因为创新成果关乎民族的复兴。这种“小我融入大我”的价值导向,让整个社会形成了团结奋进、向善向美的精神合力,而这种健康的社会风气,又反过来巩固了制度的根基,形成良性循环。正如巴金在《随想录》中所写:“在那个年代,人们的心灵是相通的,大家为了一个共同的目标而奋斗,这种感觉让人体会到真正的幸福。”

结语:制度的选择,决定文明的未来

新旧中国的天壤之别、中外发展的实践对比,共同指向一个深刻的历史结论:制度的本质是“为人”还是“为物”,决定了人性、意识形态与社会风气的最终面貌。剥削制度以生产资料私有制为核心,将人异化为资本增殖的工具,必然导致人性扭曲、意识形态腐朽、社会风气败坏;社会主义制度以人民为中心,通过公有制消除剥削根源,让劳动回归本质,让人民成为国家的主人,必然唤醒人性光辉、培育集体主义意识形态、塑造健康向上的社会风气。

马克思曾预言:“资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利是同样不可避免的。”这一论断并非道德说教,而是对历史规律的科学把握。剥削制度因其内在的、不可调和的阶级矛盾,终将被历史淘汰;而社会主义制度因其符合最广大人民的根本利益,符合生产力发展的客观要求,终将成为人类文明的必然选择。亚当·斯密在《国富论》中曾憧憬的“让普通人拥有思考公共事务的权利”的理想,在社会主义制度中得到了最充分的实现——当个体利益与集体福祉形成良性互动,当人性之善得到制度的滋养与保护,文明便会绽放出最动人的光彩。

历史已然证明,好的制度能让“鬼变成人”,让劳动者获得尊严与解放,让社会充满温情与希望;坏的制度只会让“人变成鬼”,让人性在剥削与压迫中沉沦,让社会陷入冷漠与绝望。站在历史的坐标上回望,新中国成立后三十年间的实践,用无可辩驳的事实印证了社会主义制度的优越性。我们更应坚守社会主义的价值立场,不断完善制度设计,让制度更好地塑造人性之善、培育精神之魂、涵养风气之清。

这不仅是对历史经验的继承,更是对人类文明未来的担当——唯有以公有制为核心、以人民为立场的社会主义制度,才能真正实现人的全面发展,塑造出兼具人性温度、精神高度与风气纯度的文明形态,引领人类社会从必然王国走向自由王国,这正是制度塑造力的终极体现,也是历史发展的必然规律。

微信扫一扫,为民族复兴网助力!

微信扫一扫,进入读者交流群